https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html?item_id=1129742477720204668 toc_style_id = feeds_default share_to = 微信track_id = 924a8b9a-1996-44ca-b6d4-df2b3918009d

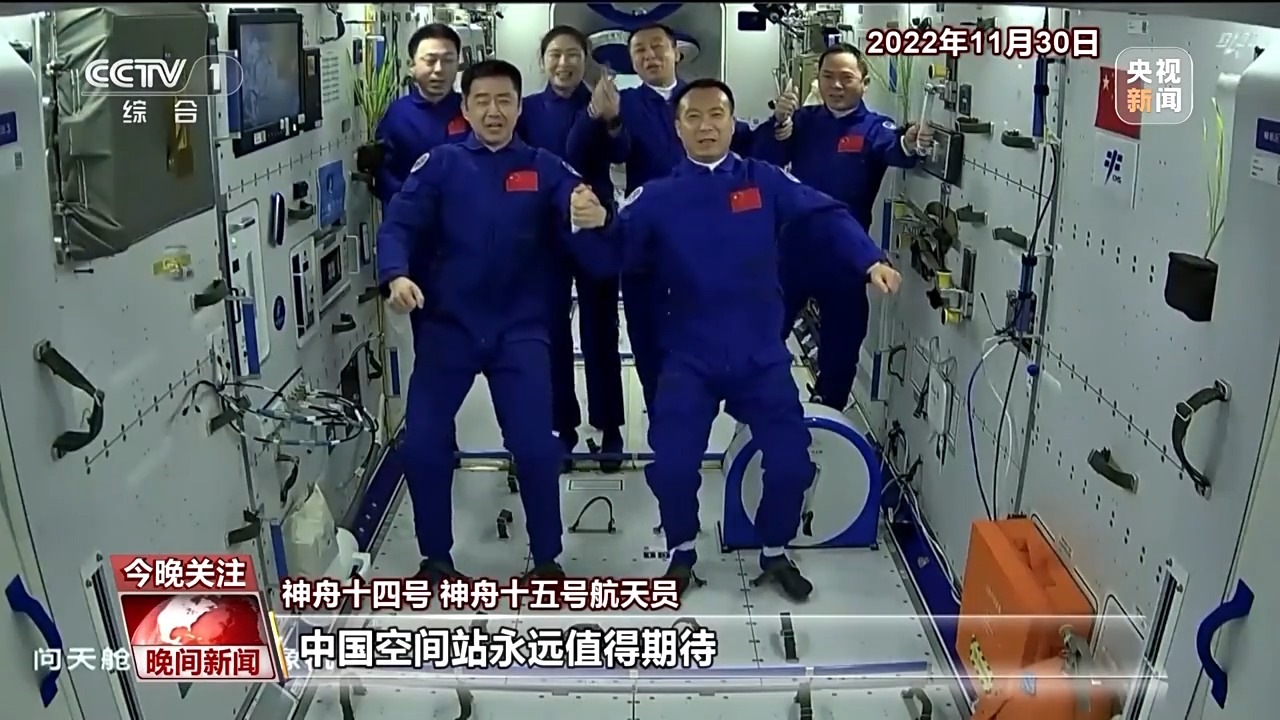

三年前,随着蒙天实验舱平移的顺利完成,中国空间站主体“T”形构型在轨组装完毕,我们的空间站就成了今天的样子。三年来,这个家园迎来了八艘神舟飞船,20多名宇航员在这里生活和工作,取得了一系列科研成果。让我们回顾一下中国空间站过去的三年。蒙天实验舱翻译完成,标志着中国空间站“T”型主构型在轨组装完成,向建设空间站目标迈出了一大步。2022年11月30日,期待已久的神舟十四号航天员乘组成功打开“大门”,热烈欢迎神舟十五号航天员远道而来居住在“天宫”。随后,“胜利团聚”的两位宇航员在中国人自己的“太空家园”里一起拍下了一张可以载入史册的太空照片。随后,神舟十五号航天员在执行任务期间完成了四次出舱活动,创下了中国航天员单人出舱活动的新纪录。 3名航天员在舱内外密切配合,顺利完成舱外膨胀泵机组安装、跨舱电缆安装连接、舱外载荷暴露平台拉杆安装等任务。由于中国空间站的停运,两名科学家作为有效载荷专家进入太空,他们是桂海潮和张宏章。 2023年5月30日,神舟十六号航天员组成功奔赴天宫,北王大学教授桂海潮赴天宫作为中国首位空间站有效载荷专家。今年10月31日,神舟二十一号载人飞船发射升空,张宏章成为第二位居住在空间站的有效载荷专家。不断孕育科学梦想的“太空实验室”。中国空间站自在轨建设以来,因长期微重力、宇宙辐射等独特环境条件,成为不断孕育科学梦想的“空间实验室”。在空间冶金方面,深圳二号航天员利用中国空间站上的科学材料柜成功将钨合金加热到3100℃以上,创下了新的世界纪录,填补了耐热材料动力学研究空白。西北工业大学物质科学与技术学院胡亮教授:在超高温材料应用基础研究中发挥重要作用在核工业和航空航天领域。在太空种植方面,中国空间站种植了水稻、拟南芥、樱桃番茄、小麦、红薯等植物。其中,神舟十四号航天员机组完成了水稻“从种子到种子”全生命周期的空间站栽培实验,还收获了转化水稻,稻穗数量众多,该项目也超出了实验团队的预期,在国际上首次获得新的空间开发水稻种质资源和再生水稻。在太空育种方面,一些较小的动物在太空生命科学研究中发挥着重要作用。它们也被称为“猛兽”。截至目前,进入中国空间站的“动物模型”包括优雅秀丽隐杆线虫、斑马鱼、果蝇、涡虫等物种。神舟二十一号乘组携带的小鼠将填补我国在神舟二十一号飞船上进行小型哺乳动物实验的空白王牌站。截至2024年12月1日,中国空间站已在轨实施科学与应用项目181个,运载科学材料近2吨,开展近百种实验实例,获得科学数据300余TB,获得专利150余项。部分成果已进行转让、修改和推广应用。主编:杜轩 发言时请遵守新闻评论服务协议。

https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html?item_id=1129742477720204668 toc_style_id = feeds_default share_to = 微信track_id = 924a8b9a-1996-44ca-b6d4-df2b3918009d

三年前,随着蒙天实验舱平移的顺利完成,中国空间站主体“T”形构型在轨组装完毕,我们的空间站就成了今天的样子。三年来,这个家园迎来了八艘神舟飞船,20多名宇航员在这里生活和工作,取得了一系列科研成果。让我们回顾一下中国空间站过去的三年。蒙天实验舱翻译完成,标志着中国空间站“T”型主构型在轨组装完成,向建设空间站目标迈出了一大步。2022年11月30日,期待已久的神舟十四号航天员乘组成功打开“大门”,热烈欢迎神舟十五号航天员远道而来居住在“天宫”。随后,“胜利团聚”的两位宇航员在中国人自己的“太空家园”里一起拍下了一张可以载入史册的太空照片。随后,神舟十五号航天员在执行任务期间完成了四次出舱活动,创下了中国航天员单人出舱活动的新纪录。 3名航天员在舱内外密切配合,顺利完成舱外膨胀泵机组安装、跨舱电缆安装连接、舱外载荷暴露平台拉杆安装等任务。由于中国空间站的停运,两名科学家作为有效载荷专家进入太空,他们是桂海潮和张宏章。 2023年5月30日,神舟十六号航天员组成功奔赴天宫,北王大学教授桂海潮赴天宫作为中国首位空间站有效载荷专家。今年10月31日,神舟二十一号载人飞船发射升空,张宏章成为第二位居住在空间站的有效载荷专家。不断孕育科学梦想的“太空实验室”。中国空间站自在轨建设以来,因长期微重力、宇宙辐射等独特环境条件,成为不断孕育科学梦想的“空间实验室”。在空间冶金方面,深圳二号航天员利用中国空间站上的科学材料柜成功将钨合金加热到3100℃以上,创下了新的世界纪录,填补了耐热材料动力学研究空白。西北工业大学物质科学与技术学院胡亮教授:在超高温材料应用基础研究中发挥重要作用在核工业和航空航天领域。在太空种植方面,中国空间站种植了水稻、拟南芥、樱桃番茄、小麦、红薯等植物。其中,神舟十四号航天员机组完成了水稻“从种子到种子”全生命周期的空间站栽培实验,还收获了转化水稻,稻穗数量众多,该项目也超出了实验团队的预期,在国际上首次获得新的空间开发水稻种质资源和再生水稻。在太空育种方面,一些较小的动物在太空生命科学研究中发挥着重要作用。它们也被称为“猛兽”。截至目前,进入中国空间站的“动物模型”包括优雅秀丽隐杆线虫、斑马鱼、果蝇、涡虫等物种。神舟二十一号乘组携带的小鼠将填补我国在神舟二十一号飞船上进行小型哺乳动物实验的空白王牌站。截至2024年12月1日,中国空间站已在轨实施科学与应用项目181个,运载科学材料近2吨,开展近百种实验实例,获得科学数据300余TB,获得专利150余项。部分成果已进行转让、修改和推广应用。主编:杜轩 发言时请遵守新闻评论服务协议。